|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

次に訪ねたのが「鳩ポッポの歌碑」。

昭和37年(1962)に作詞の舞台となった浅草寺本堂の西側に建立された。 童謡「鳩ポッポ」は、作詞家である東くめ女史が、浅草寺の境内にて鳩と戯れている子供たちを みてこの歌詞を書き、滝蓮太郎により作曲されたのだと。  「鳩ポッポ👈️リンク の歌碑 作曲 瀧 廉太郎 作詞 東 くめ 鳩ポッポ 東くめ 八十六才 はとポッポ はとポッポ  鳩の姿も。  「旧仁王門礎石」。  「旧仁王門礎石 この大きな石(本小松石)は、慶安二年(一六四九)に第三代将軍・徳川家光公の寄進により建された、仁王門仁王門の礎石の一つである。惜しくも仁王門は、昭和二十年(一九四五)の東京大空襲で焼失して

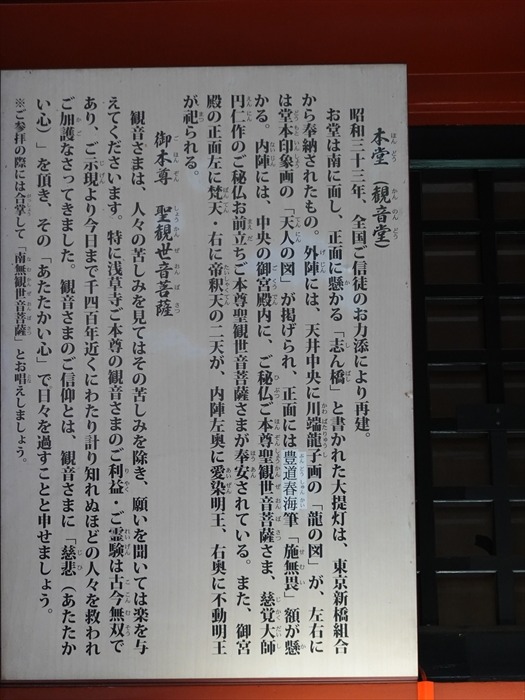

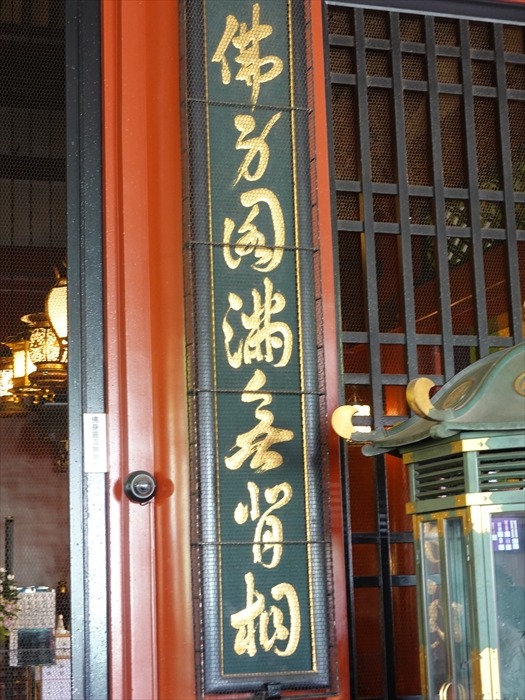

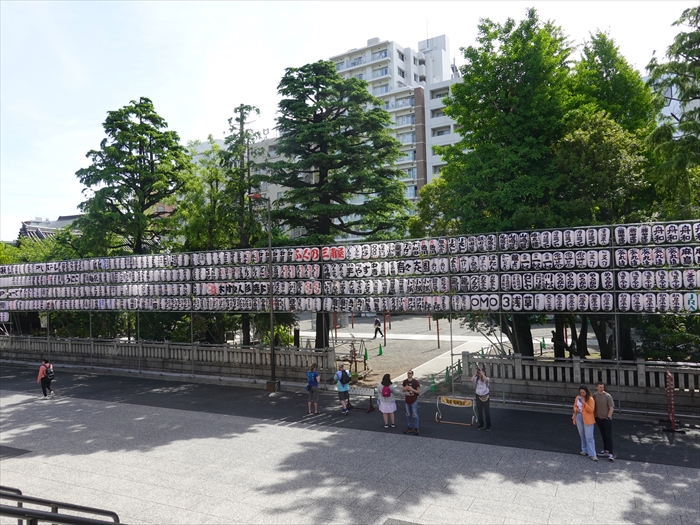

しまったが、同三十九年(一九六四)に宝蔵門として再建された。 金龍山 浅草寺」  そして「お水舎(おみずや)」を参道側から。  廻り込んで。 龍神像(沙竭羅龍王像)を横から。 明治36年(1903)8月奉安、高村 光雲 作 以前、本堂裏にあった噴水に安置されていた像である。 仏法を守護する龍王の1人。龍や龍神は、水をつかさどる神。  天井には「墨絵の龍」(東 韶光 画)。 昭和39年(1964)4月奉安。  ズームして。  廻り込んで。  龍の吐水口(とすいこう)をズームして。 先端には、ビニールホースが取り付けられていた。出口からは浄めの清水が。  そして常香炉。 常香炉とは、一般的に銅製や石製で、大きく装飾された器具。香炉自体には香を焚くための容器が あり、その下には煙や灰がたまるための底部があります。 香炉のデザインや装飾は寺院の伝統や信仰に基づいており、美しい彫刻や細部の装飾が施されて いるのだ。  廻り込んで。 香炉は、戦国時代末期(約400年前)に中国から伝わり、当初は祭祀や宗教儀式における香りを 神に捧げるために使われていた。後に、仏教の伝来とともに寺院や仏教の修行者によって 使用されるようになったと。 長い時を経て「香炉の煙を体の悪いところにかけると治りが良くなる」という言い伝えが広まり そのような経緯から、今では参拝者が香炉の周りに集まるようになった。 香炉の周りで人々をしばらく観察していると、頭に煙を当てる人が沢山いることに気がつく。 頭に煙をかけると「頭をよくする、賢くなる」という言い伝えがあるそうで、頭に煙をたくさん かける参拝客が大勢いるんだとか。 浅草寺は日本の伝統的な寺院文化を体験するのに最適な場所であり、インバウンドにとって 必見のスポットなのである。 この日は、早朝のため、人も煙も少なかった。  「本堂」正面を見る。  巨大な「天水桶」が右側に。 昭和33年10月に「魚がし」の講で奉納されたもので、何回か修理を重ねて、今日に至って いる。もう半世紀以上前のものと。 正面から見ると、いたるところに「丸魚がし」と「魚市場」の印型が表現されていた。 装飾的な意味合いが強く、実用品では無くなっているようだ。 正面の「魚がし」は、築地の「浜のや」、小林繁三氏の書で、提燈屋さんらしい江戸文字が 書かれているのであった。 波柄の青海波(せいがいは)の模様が描かれ、金の装飾もあしらわれた豪華な「天水桶」。  左隣にも。 製作は鋳物産地として有名な東京近郊の埼玉県川口市の鋳物師 と。  横から五重塔を背景に。  「志ん橋」と書かれた大提灯の先に本堂の扁額「観音堂」。  階段を上がり、隅から「お水舎」方向を振り返る。  大提灯を横から。「卍」の文字が。  「本堂」内の「お札申込所」。  「本堂(観音堂) 昭和三十三年、全国ご信徒のお力添えにより再建。 お堂は南に面し、正面に懸かる「志ん橋」と書かれた大提灯は、東京新橋組合から奉納された もの。外陣には、天上中央に川端龍子画の「龍の図」が、左右には堂本印象画の「天人の図」が 掲げられ、正面には深見玄岱筆「施無畏」額が懸かる。内陣には、中央の御宮殿内に、ご本尊 聖観音菩薩さま、慈覚大師円仁作のご秘仏お前立ちご本尊聖観世音菩薩様が奉安されている。 また、御宮殿の正面左に梵天・右に帝釈天の二天が、内陣左奥に愛染明王、右奥に不動明王が 祀られる。 御本尊 聖観世音菩薩 観音さまは、人々の苦しみを見てはその苦しみを除き、願いを聞いては楽を与えてくださいます。 特に浅草寺ご本尊のご利益・ご霊験は古今無双であり、ご示現より今日まで千四百年近くにわたり 計り知れぬほどの人々を救われご加護なさってきました。観音さまのご信仰とは、観音さまに 「慈悲(あたたかい心)」を頂き、その「あたたかい心」で日々を過ごすことと申せましょう。 ※)ご参拝の際には合掌して「南無観世音菩薩」とお唱えしましよう。」  そして、この日も美しい天井画をカメラで追う。  浅草寺本堂外陣の天井画も見どころのひとつ。  龍に寄り添うように、左右には堂本印象(どうもといんしょう)作の『天人之図』(右)。  川端龍子(かわばたりゅうし)作の『龍之図』。共に6.4m×4.9mの大作。」と。  堂本印象(どうもといんしょう)作の『天人之図』(左)。   「聖観音宗総本山 金龍山 浅草寺(せんそうじ・あさくさかんのん) 推古天皇三十六年(六二八)三月十八日、檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川に漁撈中、観音さまの ご尊像を感得した。土師中知はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依し、 礼拝供養に生涯を捧げた。 大化元年(六四五)、勝海上人がこの地においでになり、夢告によりご本尊をご秘仏と定められた。 平安初期には、慈覚大師円仁さまが来山され、お前立のご本尊を謹刻された。 鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、江戸時にに徳川家康公によって幕府の祈願所と され、堂塔の威容さらに整い、いわゆる江戸文化の中心として大きく繁栄した。かくして都内 最古の寺院である浅草寺は、浅草観音の名称で全国的にあらゆる階層の人たちに親しまれ、年間 約三千万人もの参詣者がおとずれる民衆信仰の中心地となっている。」  再び天井画の全体を。  「本堂」の「正面額」には「施無畏(せむい)」と。 高さ 約1.35m・幅 約4m、重さ 約700kg、欅製 豊道春海原書 南部白雲工房作〔令和2年(2020)6月奉納〕 観音さまは経典において、「施無畏者」とも呼ばれ、人々の不安や恐怖を取り除き、 「畏れ無きを施して」下さる。「施無畏」とは、観音さまのおはたらきそのものを意味する と。 そして本堂奥には「御宮殿」。  「施無畏(せむい)」と。 仏さまが人々に「恐れなくていいよ」と安心を与えてくださることを「施無畏」と言う と。 物をあげる「布施(ふせ)」の中でも、一番深い心の助けとされているのだと。  扁額「施無畏(せむい)」の右側の彫刻。  扁額「施無畏(せむい)」の左側の彫刻。  外陣の聯(れん)。 「仏身円満無背相 十方来人皆対面」  誰でも、どこから来た人でも分け隔てなく救いの手を差し伸べてくださる、という意味 (浅草寺のご本尊観音さまのことを表す)。  「御宮殿」。ご本尊である聖観世音菩薩を安置している場所。 御本尊の聖観音菩薩が安置されている金箔のお宮。開基の勝海上人が秘仏と定めて以降、誰も 見たことが無い絶対秘仏。つまり観音像を網で掬い揚げた、檜前浜成(ひのくまはまなり) ・檜前竹成(ひのくまたけなり)兄弟と、その像を本尊として寺を草庵した土師真中土 (はじのあたいなかとも/はじのまつち)と、勝海上人の四名のみが御本尊の実像を知っていると いうことになる。そもそもこの四名の実像を知っている人もまた、歴史上いないので、創建自体が ミステリー。 毎年12月13日に、御宮殿の幕が開かれ、御前立を拝見することができる。また内陣には御宮殿 以外に愛染明王と不動明王が安置され、御宮殿の間裏には御本尊と同じ姿をしたと伝わる 観音像(裏観音)が安置されているとのこと。  本堂内奥の脇侍。  右:不動明王。お姿は見えなかったが。  左:愛染明王。お姿は見えなかったが。  カーン・不動明王の梵字。  サ・観音菩薩の梵字。  ウーン・馬頭観音の梵字。  燭台。  「御札 御守」が並ぶ。  そして本堂横の出口から「浅草神社」の横に並ぶ提灯を見る。  「浅草神社」方向に向かいながら「五重塔」方向を振り返る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2025.05.21 05:30:01

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|